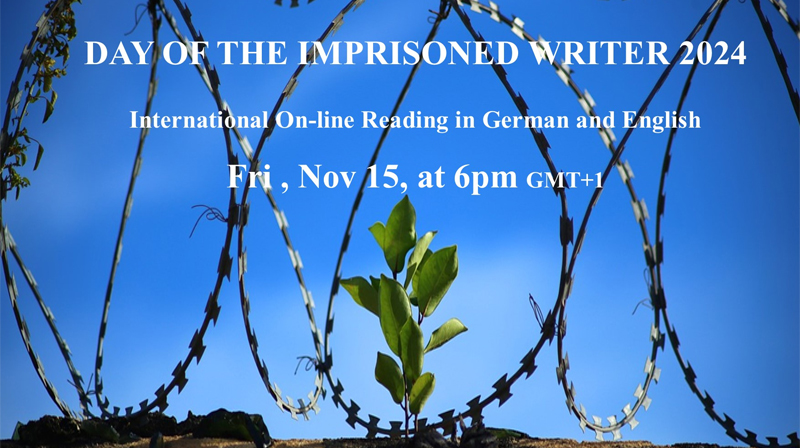

Diese Rede hielt Marko Martin am 24. Februar 2025 zur Eröffnung des 10. Internationalen Literaturfestivals Odesa. Das Festival fand wegen des Krieges in Krakau statt.

Von der Aktualität der Menetekel

Von der Aktualität der Menetekel

Einige Gedanken über Ost und West (nicht nur) in Zeiten des Krieges

Ein postscriptum zu Beginn: Dieser Text war bereits geschrieben, als Putins Gangsterfreund im Weißen Haus vollends blank zog – zur unbändigen Freude des Kreml, aber auch unzähliger Illiberaler im Westen. „Frieden“ als die neueste, jedoch keinesfalls präzendenzlose Despoten-Formel, um Verrat und schamlose Täter-Opfer-Umkehr zu rechtfertigen. Vielleicht ist ja auch deshalb der folgende Blick back in time nicht ganz obsolet geworden…

„Der Unterschied zwischen einem westlichen und dem östlichen Intellektuellen“, so einst Czeslaw Milosz, „besteht darin, dass ersterer nie richtig eins in die Fresse bekommen hat“. Der polnische Literaturnobelpreisträger des Jahres 1980 beschrieb damit eine Differenz, die (nicht nur) für das Intellektuellen-Leben seit 1945 von Bedeutung geblieben ist. Jahreszahlen spielen hier freilich eine entscheidende Rolle: Schließlich hatte zuvor der deutsche Nationalsozialismus – in Abstufungen auch der italienische Faschismus – in seinem streng organisierten, millionenfachen Mord- und Vernichtungswahn nicht nur das Leben unzähliger östlicher, sondern auch westlicher Künstler und Intellektueller ausgelöscht, vor allem von Juden. Ausgelöscht oder vertrieben, physisch oder psychisch zerstört. Nicht wenige derjenigen, die die Konzentrationslager oder den Untergrund überlebt hatten, die im amerikanischen Exil blieben oder von dort nach Westeuropa oder Westdeutschland zurückkehrten, gelangten dann zu ähnlichen Schlussfolgerungen wie ihr polnischer Kollege. Gerade sie nämlich hatten ein feines Sensorium dafür, wie permanent bedroht die Humanität ist – und wie verhängnisvoll die Verwechselung von behebbaren Missständen mit fundamentalen Gefahren.

Vielleicht aber blieben sie gerade deshalb in ihrer Zunft eine Minderheit und wurden, leider, eben keineswegs zu Stichwortgebern für eine jüngere westeuropäische Generation. Ehe Hannah Arendts Weltruhm einsetzte, waren ihre Essays jedenfalls keine Referenztexte für die protestierenden kalifornischen, die Pariser, Frankfurter oder Westberliner Studenten von 1968, und Czeslaw Milosz´ Schweizer Freundin, die Philosophin Jeanne Hersch, ist selbst bis heute größtenteils unbekannt geblieben. Ähnliches gilt – trotz der temporären Bekanntheit des Romans „Sonnenfinsternis“ – für die Bücher und Erfahrungsberichte eines Arthur Koestler oder Manés Sperber. (Wobei nicht zufälligerweise die beiden Letzteren, Anfang des 20. Jahrhunderts in Budapest bzw. in Galizien geboren, eine „ostwestliche“ Sozialisation hatten, in jungen Jahren vom Kommunismus angefixt gewesen waren und mit diesem dann im Pariser Exil brachen, als reflektierte Hitler- und Stalingegner.)

Beschäftigt vor allem mit sich selbst – was fatalerweise bis die Gegenwart hinein so geblieben ist – glaubten zahlreiche tonangebende Progressive im Westen, östliche Erfahrungen ignorieren und ins Reich des Anachronistischen verweisen zu können. Denn was hieße denn, man habe selbst „nie richtig eins in die Fresse bekommen“? Litt man nicht ganz entsetzlich unter dem „falschen Bewusstsein“ der kapitalistischen Konsumgesellschaft, ja des „Konsumterrors“, war man etwa kein Gefangener einer parlamentarisch-bürgerlichen „Verblendungsmaschinerie“? Einmal in einem solchen Modus, sind der Larmoyanz und der Widerstands-Travestie keine Grenzen gesetzt. Was übrigens im Wortsinn gilt: Längst ist das permanente Unter-Verdacht-Setzen der liberalen Demokratie, deren offensichtliche Schwachstellen zu systemischen Konstruktionsfehlern aufgeblasen werden, von links nach rechts gewandert. Doch gab es auch ernsthaftere Einsprüche: Focht man denn im Westen nicht genug entscheidende Kämpfe für mehr Fortschritt und Gerechtigkeit – und machte diese permanente produktive Unruhe, die Kritik und Selbstkritik, nicht geradezu die Essenz des Westens aus und ließ ihn leuchten – nicht zuletzt im Osten? Was bedeutet: Auch mit bestem Wissen und Gewissen – und nicht allein aus gekränkter Eitelkeit – konnte man Czeslaw Milosz gründlich missverstehen.

Zu Wahrheit gehört überdies, dass nicht nur weite Teile der demokratischen Linken, sondern auch die westliche Rechte mit Denkern wie Milosz, Leszek Kolakowski oder Václav Havel nicht wirklich etwas anzufangen wusste: Gefangen in einem plumpen Nachkriegs-Antibolschewismus, der nicht selten rassistisch konnotiert war und vor allem dazu diente, die deutschen Menschheitsverbrechen zu relativieren, und in einer – sogar andauernden – ahistorischen „Christliches Abendland“-Schwärmerei blieb man blind gegenüber den Menetekeln.

Wohl nicht zufällig aber schrieb 1953 zur ersten (west-)deutschen Ausgabe des „Verführten Denkens“ Karl Jaspers das Vorwort – jener Philosoph, der in Heidelberg Hannah Arendts und Jeanne Herschs Lehrer gewesen war und der Philosophen-Kollege Martin Heideggers, mit dem er sich nach 1933 überworfen hatte. Jaspers, der in Deutschland geblieben und gegen Kriegsende der Verschleppung ins KZ nur knapp entgangen war, wusste jedenfalls aus eigener Anschauung, wie nahezu unbegrenzt die Möglichkeiten des „Geistes“ sind, sich komplexe Realitäten ganz nach Gusto zurechtzubiegen und Unrecht geschichtsphilosophisch zu rechtfertigen. Der im norddeutschen Oldenburg Geborene verstand jedenfalls jenen Czeslaw Milosz, der in einem kleinen litauischen Dorf zur Welt gekommen war und nun universelle Muster beschrieb, vor einem historisch präzisen Hintergrund.

Milosz, während der deutschen Besatzung unter Lebensgefahr im Untergrund tätig – für seine Rettung polnischer Juden wird ihm später die Gedenkstätte Yad Vashem den Ehrentitel „Gerechter unter den Völkern“ verleihen – hatte sich im Februar 1951 dem diplomatischen Dienst in seinem nunmehr stalinisierten Heimatland entzogen und lebte danach, anfangs durchaus prekär, als politischer Flüchtling in Frankreich. Und doch bezog sich bei ihm jene späterhin berühmt gewordene, fast ein wenig rüde anmutende Definition mit jenem „richtig eins in die Fresse bekommen haben“ nicht allein auf die eigene Biographie, noch entsprang sie dem Wunsch nach irgendeinen Distinktionsgewinn. Nicht bei ihm, dem modesten Skeptiker. Da ihm ja auch im westlichen Exil stets bewusst blieb, was im gesamten Osten geschah. In einem Osteuropa, in dem – im Unterschied zum befreiten und auch bald wieder prosperierenden Nachkriegs-Westen – Deportationszüge aus dem Baltikum in die russischen Lager rollten, in den Gesellschaften der zu Satellitenstaaten erklärten Ländern und an den Universitäten (auch hier in Krakau) erneut ideologische tabula rasa gemacht, Intellektuelle eingeschüchtert, eingekerkert oder gar ermordet wurden. Dies übrigens – und damit noch einmal zurück zum „Verführten Denken“ – unter den sophistischen Rechtfertigungen jener, die zu Komplizen des Regimes geworden waren, in Mimikry oder aus wirklicher Überzeugung.

Nun ließe sich abwehrend sagen, dass all dies inzwischen doch wohl lediglich von rein historischem Interesse sei. Die deutsche Sprache hält dafür sogar zwei Redewendungen parat, in ihrer Flapsigkeit voller Ignoranz: „Schnee von gestern“ und „kalter Kaffee“. Im Gegensatz dazu glaube ich, dass gerade die Erfahrungen zahlloser osteuropäischer Schriftsteller und Intellektueller von ungebrochener Aktualität sind: Pars pro toto von Czeslaw Milosz über Václav Havel bis zu Serhij Zhadan, der, zusammen mit so vielen anderen, seit Monaten als Soldat in der ukrainischen Armee dafür kämpft, dass Stalins massenmörderischem Wiedergänger im Kreml Einhalt geboten wird in seinem blutigen Eroberungskrieg. Oder sagen wir es ganz konkret: Damit auch weiterhin zumindest die Menschen im Westen „keins richtig in die Fresse bekommen“.

Was uns wiederum erneut in jenen Westen führt und zu der Frage, ob man dort wirklich begriffen hat, was auf dem Spiel steht. Und gleichzeitig auch zurück nach Krakau, in eine Stadt, in der im letzten Jahrhundert – wie in Odessa und an unzähligen anderen Orten im besetzten Osteuropa – Deutsche, die sich als „Herrenmenschen“ sahen, Menschheitsverbrechen begingen an Juden und an Nicht-Juden. Gerade in diesen Monaten, in denen sich die Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz und die militärische Niederlage des „Dritten Reichs“ zum achtzigsten Mal jährt, ist vor allem in meinem Land, in der Bundesrepublik Deutschland, einmal mehr jenes inzwischen so berühmte „Nie wieder“ zu hören. Selbstverständlich als Aufruf, nicht als hoffende Behauptung, „es“ würde sich schon nicht wiederholen.

Doch was folgt daraus? Die Aufforderung zum rechtsstaatlichen Widerstand gegen eine zunehmend erstarkende rechtsextreme Partei, die mit Hasspropaganda und widerwärtigen Geschichtsklitterungen hantiert und damit die gesamte Gesellschaft zu vergiften droht. Das ist wichtig, das hat aktuell Priorität. Und doch bleibt ein gewisses Unbehagen, eine Leerstelle. Weshalb nämlich stößt bei vielen der „guten Deutschen“, die vor den Massenverbrechen ihrer Vorfahren die Augen nicht verschließen, die seltsam verkürzende Formel „Nie wieder Krieg“ noch immer auf Zustimmung? Und weshalb ist gerade bei vielen derjenigen, die sich ganz konkret gegen Antisemitismus und Rassismus engagieren, die für Klimaschutz, Gendergerechtigkeit und andere humane Ziele auf die Straße gehen, der ebenso fragwürdige Slogan „Gewalt ist keine Lösung“ weiterhin so populär? (Ja, denken wir dabei erneut an Milosz´ Satz, da sich unter den „Nie wieder Krieg/Gewalt ist keine Lösung“-Rufern auch nicht zu knapp Intellektuelle finden.)

Bereits zu Beginn der achtziger Jahre hatte in Paris der Philosoph André Glucksmann, Sohn nach Frankreich emigrierter osteuropäischer Juden, immer wieder gefragt, weshalb in Deutschland so ostentativ „Nie wieder Krieg“ gefordert wurde. Hätte es nicht stattdessen heißen müssen „Nie wieder Auschwitz, nie wieder Treblinka, nie wieder Sobibor, nie wieder Shoah und Völkermord, nie wieder Herrenmenschen, Aggression und Okkupation“? Und dazu, ohne die genuin deutschen Verbrechen auch nur um ein Jota zu relativieren, „Nie wieder Katyn, nie wieder Gulag, nie wieder Holodomor, nie wieder Hitler-Stalin-Pakt, nie wieder ´Säuberungen`, nie wieder `brüderliche Hilfe`“.

Glucksmann, der – zur Verwunderung, ja zum Abscheu vieler deutscher Pazifisten – für eine robuste westliche Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeit eintrat, hatte damit ausgesprochen, was für die meisten osteuropäischen Intellektuellen schon aufgrund ihrer zerklüfteten Familienbiographien völlig außer Frage steht. Krieg ist nicht gleich Krieg, Verteidigung nicht das gleiche wie Angriff – und die Losung „Gewalt ist keine Lösung“ gegenüber einem zu allem entschlossenen Gewalttäter nichts als ein leichtfertig ausgestellter Blankoscheck für Besatzung und Mord, somit in der Konsequenz eine Art Komplizenschaft.

Diejenigen, die ebenso vage wie wortreich vor „Gewalt“ warnen und einem nie näher definierten „Frieden“ das Wort reden, tragen jedenfalls nicht nur dazu bei, sich selbst und andere zu entwaffnen und Begrifflichkeiten zu entleeren, sondern sie überlassen den Tätern von heute überdies die Definitionsmacht. Denn natürlich, das sagen ja Putin und sein Außenminister Lawrow in jedes Mikrophon, wollen auch sie „Frieden“ – freilich unter der Bedingung, dass die Ukraine aufhört ein unabhängiger Staat zu sein und sich dessen Bewohner Russland unterordnen.

Dass dies keine semantischen Glasperlenspiele sind, beweist die unzureichende militärische Unterstützung Deutschlands für das brutal angegriffene Land. Hinzu kommt der offensichtliche Unwille der demokratischen Mitte, genau über diese Fehlwahrnehmungen, die bis heute zu Nicht- oder Fehlentscheidungen führen, offen zu diskutieren. Hingegen benötigen ost- und westeuropäische Populisten und Pro-Kreml-Propagandisten für ihre amoralische Beistandsverweigerung noch nicht einmal solch rechtfertigenden Moral-Vorwand – womöglich sind sie dabei in ihrer dröhnend brutalen Positionierung auf vertrackte Weise sogar ehrlicher.

Doch auch in jenen Ländern Westeuropas, in denen es einst Widerstandsbewegungen gegen den Nationalsozialismus und den Faschismus gegeben hatte und wo man jenes törichte „Gewalt ist keine Lösung“ folglich weit weniger hört, kann sich wohl kaum jemand dies vorstellen: Eine Nation, der von außen per Eroberung und nachfolgendem Federstrich dekretiert wird, sie bestünde ab nun nicht mehr. So geschehen im 18., 19. und 20. Jahrhundert in Polen, so im einundzwanzigsten Jahrhundert das „Projekt“ des Kreml in der Ukraine.

(Und auch in Italien greift jenes aggressive Desinteresse am Schicksal des überfallenen Landes um sich – eine Einsicht, die ich Francesca Melandris beeindruckendem Buch „Kalte Füße“ verdanke, das ich in deutscher Übersetzung auf der Zugfahrt nach Krakau zu lesen begonnen habe. Gleichzeitig, was für ein Privileg: In einem osteuropäischen Zug zu sitzen, ohne Angst vor Raketen, Drohnen und Gleitbomben haben zu müssen. Genauer: Diese Angst noch nicht haben zu müssen.)

Denn Ja, es gibt auch weiterhin diese Bewusstseins- und Wahrnehmungs-Kluft zwischen Ost- und Westeuropa. Während die einen – mit vollstem Recht – in drei Monaten das Ende des Zweiten Weltkrieges und die Befreiung vom Nazismus feiern, werden die anderen – und das wohl wieder größtenteils ungehört – zusätzlich darauf hinweisen, das dieser Blick zurück selbstverständlich nicht falsch ist, aber doch beunruhigend unvollständig. Denn was im Westen (mit Ausnahme Portugals und Spaniens, die ihre Diktaturen erst später los wurden) in den Jahren nach 1945 nicht zuletzt Dank amerikanischer Hilfe an liberalen Rechtsstaatsdemokratien wuchs und was sich mit den Jahren immer weiter verfeinerte, das konnte im kujonierten Osten des Kontinents institutionell erst nach 1989 ins Werk gesetzt werden, nach dem Ende der Moskauer Herrschaft und deren Satrapen-Regimes.

Doch sollten die gegenwärtigen Triumphe illiberaler Parteien in Ost und West, welche die Regeln von Machtbalance und demokratischem Comment ostentativ verachten, nicht spätestens jetzt die Erkenntnis reifen lassen, dass ost- und mittelosteuropäische Erfahrungen sich keineswegs allein auf die Vergangenheit beziehen, sondern ein Seismograph sind, ein Spiegel und eine konkrete Ankündigung dessen, was ebenso im sich so stabil wähnenden Westen geschehen kann? Weshalb nämlich sollte die Atmosphäre des Angstmachens und die Meinungsfreiheit Einschränkens, wie sie der Schriftsteller Michal Hvorecký aus der Slowakei unter der gegenwärtigen Fico-Regierung beschreibt, nicht anderswo ebenso Realität werden? Wenn sogar in Polen während der Jahre des Kaczynski-Regiments der Rechtsstaat derart fundamental beschädigt wurde, wo wäre dann die Gewähr, dass nicht auch irgendwann im Westen – und zwar nicht nur Intellektuelle, Journalisten oder Richter – „richtig eins in die Fresse bekommen“ könnten? Ganz zu schweigen von den ideologischen Allianzen zwischen Ungarns autoritärem Viktor Orbán, dem Personal der deutschen AfD, Matteo Salvini in Italien oder Marine Le Pen in Frankreich. Mehr noch: Wenn Kyjiw und Charkiw bombardiert werden und inzwischen sogar ein irrlichternder amerikanische Präsident dafür die Opfer mitverantwortlich macht und die Unterstützung reduziert– was bleibt dann von jenem Westen? Es ließe sich sagen: Täglich, mit jeder Ankündigung von Trump, Musk & Co, bleibt weniger davon übrig.

Bereits vor über vier Jahrzehnten, verfolgt vom tschechoslowakischen Geheimdienst und in der kurzen Zeitspanne zwischen seinen zahlreichen Gefängnisstrafen, hatte Václav Havel geschrieben: „Sind wir nicht eigentlich – auch wenn wir nach den äußerlichen Wertskalen der Zivilisation so tief im Rückstand sind – in Wirklichkeit eine Art Memento für den Westen, indem wir seine latenten Richtungstendenzen enthüllen?“

Man hatte es damals nicht hören wollen. Und nachdem 1989 nicht nur in Prag das realsozialistische Regime zusammengebrochen war, sprach Jürgen Habermas, damals und heute wohl prominentester Philosoph der Bundesrepublik, huldvoll paternalistisch von einer „nachholenden Revolution“. Das bezog sich, zu Recht, zwar zuvörderst auf den Modellcharakter einer westlichen parlamentarischen Demokratie und Marktwirtschaft und damit auf den (damals noch leuchtenden) Referenzrahmen, den diese für den Osten bot. Dennoch. Schwang in eben jener Rede von der „nachholenden Revolution“ nicht auch die Arroganz mit, osteuropäische Intellektuelle und damit die Stichwortgeber der friedlichen Revolutionen in den Rang von Nach-Denkern herabzustufen, von wackeren Interpreten dessen, was doch im Westen längst ausreichend profund durchdacht worden sei – quasi von der Aufklärung bis zur „Dialektik der Aufklärung?“

Damit korrespondierend der weitverbreitete Glaube, nach 1989 sei „Das Ende der Geschichte“ gekommen und alle wichtigen Schlachten geschlagen, so dass es ab nun nur noch um Feinjustierungen ginge. In der Tat konnte so etwas wahrlich nur in den sanft umhegten Studierstuben des Westens entstehen.

Und in der Gegenwart, die nun auch jenen Westen zwackt? Ist es nicht so, dass dort so manche – bei allen gegenwärtigen Lippenbekenntnissen gegen „Putins Angriffskrieg“ – noch immer vermeinen, in Osteuropa gingen die Uhren eben anders, das heißt langsamer? Doch ist solche Ignoranz nur um den Preis einer geradezu skandalösen Vergesslichkeit durchzuhalten: Hatten nicht gerade prominente Westler in den Jahrzehnten nach 1917 ein ex oriente lux gepriesen und in einem Sozialismus (mit oder ohne Stalinismus) die Zukunft der ganzen Menschheit gesehen? Bis es dann irgendwann fad geworden war und das vermeintliche „Vaterland der Werktätigen“ abgelöst wurde von der Projektionsfläche der „Dritten Welt“ oder, wie das neueste Modewort lautet, des „Globalen Südens“.

Und diejenigen aus dem Osten, die in der Schöpfung des „homo sovieticus“ etwas im entsetzlichen Sinn völlig Neuartiges und Massenkompatibles gesehen hatten, die das Imperium in seinem Persönlichkeit abtötenden und Territorien in sich hineinfressenden Charakter präzis beschrieben und deshalb den saturierten Westen warnten – und zwar ohne wie Alexander Solschenizyn in die Falle eines ressentiment-beladenen, reaktionären Kulturpessimismus zu gehen? Weit entfernt etwas nachholen zu müssen, hatten und haben sie dem Westen etwas voraus – die Erfahrung des Bruchs und der Brüchigkeit nicht nur von Systemen, Institutionen und Grenzen, sondern auch von Menschen, konfrontiert mit ihrer physischen und psychischen Verletzbarkeit. „Uns droht stets die Rückkehr zum Gorilla“, schrieb Henryk Elzenberg bereits 1936. Und diese Wahrnehmung des Brüchigen übrigens nicht etwa als verdutzt-banales Resümee eines naiv von ewig während Stabilität ausgehenden Denkens, sondern im Gegenteil als die Basis, als das Fundament, von dem aus gedacht wird – und widerstanden.

Milosz, Havel, Gustaw Herling, Witold Gombrowicz, Hanna Krall, Eugene Ionesco, Norman Manea, Milan Kundera, Raisa Orlowa-Kopelew, Andrej Sinjawski, Jelena Bonner und Andrej Sacharow, Zbigniew Herbert, Warlam Scharlamow, Adam Zagajewski, György Kónrad, Josef Skvorecký…

Natürlich ist die Aufzählung unvollständig, und selbst die hier Genannten mit ihren präzisen Warnungen zu zitieren würde nicht allein den Rahmen dieser Rede, sondern den des ganzen Festivals sprengen. Und doch sei noch einmal an Josef Skvorecký erinnert, der nach dem sowjetischen Einmarsch in Prag seine Heimat verlassen musste und fortan zusammen mit seiner Frau in Toronto lebte. Mit seinem kleinen, aber effizienten Verlag „Sixty-Eight Publishers“ tat er unermesslich viel, damit Manuskripte, Bücher und damit auch Erfahrungen aus dem Osten nicht völlig vom Schatten des Eisernen Vorhangs geschluckt wurden. So wie heute vom Lukaschenka-Regime verfolgte belarussische Künstler Intellektuelle in Polen und im Baltikum Publikationsorte im Exil aufbauen, nicht selten mit dem Risiko, sogar dort von den Schergen der Diktatur überfallen zu werden.

Tagsüber unterrichtete Skovrecký an der Universität, vor allem aber schrieb er weiter seine klugen und gewitzten Romane. Wie etwa den „Seeleningenieur“, in dem sein alter ego den kanadischen Studenten, jenen gutmütigen, aber zum Steineerweichen naiven „Kindern der Prärie“, geduldig so manches erklärt: Nein, der Eiserne Vorgang ist keine „Metapher von Kalten Kriegern“, sondern dort, wo er einmal zuhause war, elende Realität. Und Ja, der liberale Westen ist sogar frei genug, ein Campus-Geschwätz auszuhalten, das voll egomanischer Verwirrung ein „Are there ANY values in this society worth fighting for?“ von sich gibt.

An die Ruhe und Souveränität dieses tschechischen Exil-Schriftstellers, die sich ob so viel gepamperter Stupidität dennoch nicht zu purer Verachtung hinreißen lässt, muss ich in den letzten Jahren immer wieder denken. Denn mit welcher Engelsgeduld erklären Osteuropäer – einige von ihnen wie Tomas Venclova, Juri und Sofia Andruchowytsch oder Andrej Kurkow sind Teilnehmer dieses Festivals – ihrem westlichen Publikum, was es wirklich auf sich hat mit dem Kreml-Imperium, dem angeblich „enttäuschten Modernisierer Putin“ oder den „ignorierten russischen Sicherheitsinteressen“ – also mit all dem, sagen wir es ohne falsche Höflichkeit, ganz und gar entsetzlichen Bullshit, den selbst Klügere im Westen nachplappern nach Moskauer Drehbuch. Deutlicher gesagt: Auch diese vermeintlich „Moderaten“ im Westen haben das Feld mit bereitet für Trumps wahnwitzige Lügen.

Angesichts dessen: Welch fortgesetzte Freundlichkeit mit sarkastischen Einsprengseln, was für ein verteidigtes Vertrauen in die Überzeugungskraft transparenter Wahrheit! Und was für eine Treue zu frühen Lektüren, wenn etwa der ukrainische Philosoph Anatolij Yermolenko, zutiefst geprägt vom zivilen Menschenbild eines Jürgen Habermas, diesem in einem ebenso respektvollen wie kritischen offenen Brief schreibt, dass es an das Allerselbstverständlichste, das Alleroffensichtlichste zu erinnern gelte: Zivile Gesellschaften können nicht nur, sondern müssen stets wehrbereit sein, und ein Zögern gegenüber Aggressoren schafft nicht Frieden, sondern zieht weiteren Krieg nach sich. Schließlich war die Stadt Mariupol von den bereits 2014 russisch besetzten Gebieten aus angegriffen und erobert worden, und der Massenmord von Butscha konnte auch deshalb stattfinden, weil Putins Truppen selbst aus Richtung Belarus vordrangen. „Wenn die Ukraine diesen Krieg über ihre Souveränität verliert“, so der Philosoph aus dem bombardierten Kyiv an seinen Kollegen am beschaulichen Starnberger See in Bayern, „wird Russland zweifellos weiterziehen und Europa besetzen.“

Womit wir beinahe wieder am Anfang wären. „Der Unterschied zwischen dem westlichen und dem östlichen Intellektuellen besteht darin, dass…“ Wer das Sowjetsystem nicht verstanden hat – und dies häufig nicht einmal aufgrund irgendeiner Sympathie, sondern in geradezu selbstverständlicher Ignoranz – wird auch heute Mühe haben, die post-sowjetische Gesellschaft und deren gegenwärtigen Führer entsprechend wahrzunehmen. Und so führen die Konsequenzen selbstgewählter Blindheit bis hinein in unsere Gegenwart. „Es besteht die Tendenz“, schrieb der schwedische Lyriker Lars Gustafsson bereits Anfang der siebziger Jahre, „die Geschichte als etwas zu betrachten, das in Geschichtsbüchern vorkommt“. Dort verblieb sie freilich nie.

Mehr noch: Inzwischen könnte auch westlichen, vor allem amerikanischen Intellektuellen das drohen, was Czeslaw Milosz einst als östliche Erfahrung verortet hatte. Komplizenschaft derer, sich als „Vor-Denker“ gerieren, inklusive. Donald Trumps Versuch, das fein austarierte System von checks and balances auszuhebeln und damit das Fundament der liberalen Demokratie zu zerstören, findet gegenwärtig nicht zu knapp Schönredner – und das auch jenseits der Digitalplattform-Blasen. Unter den Schlagwörtern „Disruption“ und „Entbürokratisierung“ wird das Zerstörerische zur vitalen Kraft umgedeutet, berauschen sich jüngere (und nicht mehr ganz so junge) Medien-Männer an der forschen „Tat“, erscheint gar wieder der „Lauf der Geschichte“, der solch ungebremstes Tun ganz folgerichtig erfordere. Zwar nicht mehr mit dem Verweis auf Hegel und Marx, so doch in vergleichbar auftrumpfendem Furor. Und zweifellos – Kreaturen wie der längst verblichene stalinistische Kulturkrieger Shdanow haben längst auch westliche Wiedergänger gefunden, und den Marinettis unserer Tage ist nicht mehr Mussolini, sondern Elon Musk das unhinterfragbare maskuline Ideal.

Als all das neorechte Gebrüll noch linkes Geschrei war, damals in den siebzigern, hatte Josef Skovrecky an seiner kanadischen Universität souverän den Schlusssatz aus Mark Twains Huckleberry Finn zitiert: I been there before. Gleiches könnten seine osteuropäischen Kollegen sagen, die noch zu kommunistischen Zeiten sozialisiert worden sind. Aber so what, ließe sich resümieren, jetzt machen halt die Menschen im Westen die Erfahrung, dass Czeslaw Milosz´ im Wortsinn schlagkräftiger Satz kein Axiom, sondern eine präzise Momentaufnahme war. Hoffen wir, dass einige von ihnen deshalb wenigstens jetzt in Richtung Osteuropa nachfragen und sich dort geistige Munition besorgen anstatt in der passiven Weinerlichkeit eines „Warum wir?“ zu erstarren.

Zum Schluss noch eine kleine autobiographische Reminiszenz. (Angesichts der Situation, in der sich die Menschen – und damit auch unsere Kollegen und Kolleginnen – in der Ukraine befinden, hätte ich es unangemessen gefunden, breit oder oder auch fein ziseliert zuvörderst von mir, meinen Gefühlen etc zu sprechen.)

Tatsache aber ist, dass der damals 19jährige Kriegsdienstverweigerer aus Ostdeutschland, der im Mai 1989 in der Bundesrepublik ankam, bald das Glück hatte eine zusätzliche Erfahrung zu machen: Die regimekritischen Autoren im Osten Europas hatten ihm nämlich wahrlich anderes zu sagen als die meisten in der damaligen DDR – und auch als das Gros derer in der Bundesrepublik. Dass die Entdeckung des Erotischen parallel verlief mit der Entdeckung der Bücher Milan Kunderas und Witold Gombrowicz´, um dann selbst Erzählungen zu zeitigen; vielleicht ließe sich später einmal darauf zurückkommen. Wenn ich jedoch hier in Krakau bin, führt seit 2021 mein Weg hinunter in die Krypta der St. Peter und Paul-Kirche. Und jedes Mal dieser Schock, denn da ist hinter einem Bogengang ja nur Stein und Marmor und darauf ein Gedicht in polnischer Sprache – und der, der es verfasst hat, war doch ein guter Freund, war so lebendig bei unserem ersten Kennenlernen im Café Odeon in Paris, war voll illusionsloser Daseinsdankbarkeit und menschenfreundlicher Ironie und misstraute zugleich dem Paralysierenden einer Dauer-Ironisierung, wie er sie oft im Westen wahrnahm, den er dennoch so mochte: Adam Zagajewski! Und was ist nun da unten in der Krypta zu lesen: 1945-2021. So etwas endgültig Statisches aber kann nicht sein, da Adam doch vorzeiten geschrieben hatte von der „Unruhe, die den Wanderer antreibt/ und die Räder von Mühlen, Uhren und Wagen dreht“.

Außerdem: was sind schon Jahreszahlen, wenn wir sie nicht mit Leben füllen? Im Sommer 1999 drückte ich die Klinke eines Gartentors im Pariser Vorort Maisons-Laffitte und ging auf eine kleine Villa zu, die sich da im Schatten der Bäume verbarg. Im Inneren des Hauses, Sitz der seit 1947 existierenden Exilzeitschrift Kultura, sprach dann Jerzy Giedroyc, der nur noch ein Jahr zu leben haben würde, von dem, was er und seine Mitarbeiter in Jahrzehnte langer Arbeit auf den Weg gebracht hatten an Büchern und Ideen. Und damit im Bewusstsein nicht allein osteuropäischer Intellektueller verankert hatten, dass Freiheit und Demokratie für Belarus, für die Ukraine und das Baltikum unverzichtbar waren auch für ein freies Polen – und für ein freies Europa. Und was für eine Freude, dass mithilfe von jenen Kultura-Lesern, die nach 1989 in die Politik gegangen waren, dies schließlich sogar institutionell verankert werden konnte und böse alte Geschichten gegenseitiger Nachbarschafts-Animositäten an ihr Ende gekommen waren – zum Wohl des ganzen Kontinents. Gerade jetzt, in diesen Tagen, nachdem die USA die Seiten gewechselt haben, sind dies alles andere als nostalgische Geschichten.

„Czeslaw Milosz war hier“, hatte Jerzy Giedroyc gesagt. „Milosz und Jahre später, das muss 1964 gewesen sein, ein junger achtzehnjähriger Pole aus Warschau, begierig nach geistiger Nahrung und den Möglichkeiten, daraus etwas Konkretes zu machen. Sein Name Adam Michnik…“

Im gleichen Jahr, beim PEN-Kongress in Warschau, sah ich dann Czeslaw Milosz bei einer abendlichen Lesung im Orangerie-Restaurant Belvedere im Lazienki-Park. Saß da an einem kleinen runden Marmortisch, der gebogene Knauf des Spazierstocks an den Stuhl gelehnt und las Gedichte, zusammen mit Wislawa Szymborska. Zwar verstehe ich leider kein polnisch, doch konnte ich mich mit all den anderen Gästen an den beiden Stimmen und ihrer Modulation erfreuen, dem flussgleich dahinrollenden Bass, dem hellem, kieseligen Springen. Las Wislawa Szymborska vielleicht gar aus jenem Gedicht, in dem es die schöne Zeile gab über die „großen Garderoben des Augenblicks“, ein stilles Preisen des unvergesslichen Moments? Und Milosz vielleicht aus jenem mit dem wunderbaren Titel „Ehrliche Beschreibung meiner Person, bei einem Glas Whisky auf dem Flughafen von, sagen mir mal, Minneapolis“? Da ja geschichtliche Existenz nicht alles ist, da der zum Anonymisieren neigenden Weltgeschichte immer wieder die Stimme des Einzelnen entgegengesetzt werden muss, auch im Geist gelassener Selbstbetrachtung: „Ich kann nichts dafür, dass wir nun einmal so gebaut sind: zur einen Hälfte aus selbstloser Kontemplation, zur anderen – aus Appetit.“

Am nächsten Tag nach diesem Abend im Lazienki-Park gab es für die angereisten Autoren einen Empfang bei der Gazeta Wyborcza, auf dem der damals amtierende Staatspräsident Kwasniewski ein wenig zu lang ein Loblied in eigener Sache anstimmte – ehe er vom Chefredakteur einen freundlich verbalen Knuff bekam, es trotz aller Meriten in Sachen Ostwest-Integration jetzt mal nicht gleich zu übertreiben. Der achtzehnjährige Paris-Besucher von einst war nun ein korpulenter Mittfünfziger geworden, doch sein schelmisches Lächeln relativierte die Sache mit den Jahreszahlen. Über ein Vierteljahrhundert später werde ich morgen die große Freude haben, erneut auf Adam Michnik zu treffen. Auch wenn das, was uns in der jetzigen Zeit umgibt und bedrängt, keineswegs unter die Rubrik Freude fällt. Umso wichtiger, dass es Menschen und Bücher gibt, an die wir uns halten können – in Ost und West. Ohnehin gilt, was Emmanuel Levinas einmal feststellte – irgendein Zu-sich-Selbst-Kommen ist weitaus weniger spannend als die Entdeckung des Anderen. Und auch das ist ein Gegenmittel zur Verzweiflung, der wir nicht anheimfallen dürfen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.